Wasserstoff-Forschung

Kopernikus-Projekte im Kontext der Nationalen Wasserstoffstrategie

Die Bundesregierung hat im Juni 2020 die Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Sie soll die deutsche Wasserstoffforschung erheblich stärken. Drei Wasserstoff-Leitprojekte sollen zudem Hürden abbauen, die einer Wasserstoffwirtschaft noch im Wege stehen. Welchen Beitrag die Kopernikus-Projekte in diesem Kontext leisten, erfahren Interessierte hier.

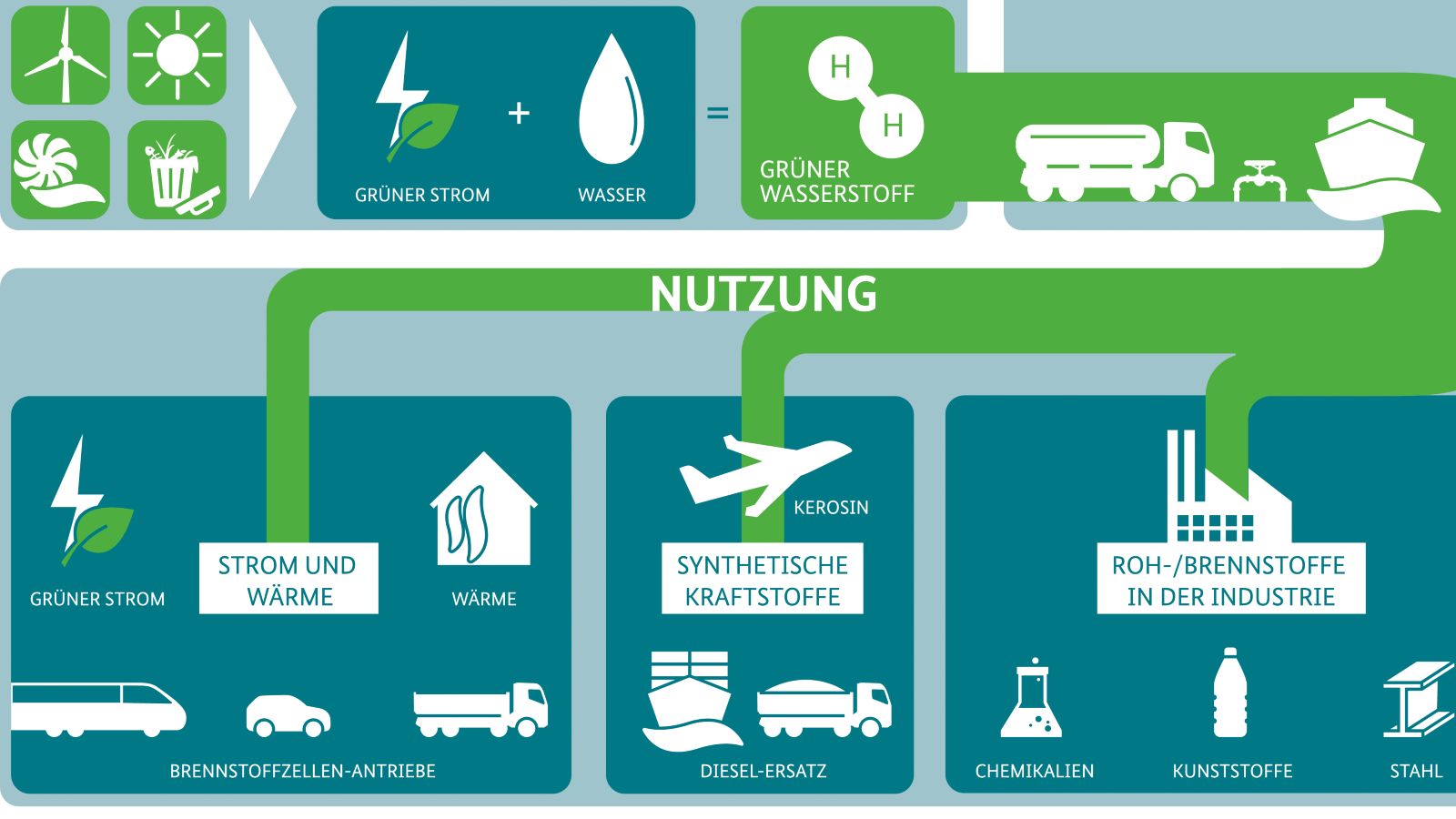

Grüner Wasserstoff ist zentral für das Erreichen der Pariser Klimaschutz-Ziele: Mit seiner Hilfe ist es möglich, Deutschlands größte Treibhausgas-Verursacher klimafreundlich umzugestalten und gleichzeitig den Technologiestandort Deutschland zu stärken. Denn:

- Grüner Wasserstoff kann als Treibstoff für Autos dienen. Zusammen mit Kohlenmonoxid lässt er sich in klimafreundliche Kraftstoffe umwandeln, die LKWs, Schiffe und Flugzeuge antreiben.

- Grüner Wasserstoff kann Brennöfen der Industrie anfeuern. Mithilfe von Brennstoffzellen beheizt er außerdem Gebäude. Alternativ lässt sich aus ihm und Kohlendioxid Methan herstellen, das als Heizgas in Privathaushalten und der Industrie dienen kann.

- Grüner Wasserstoff ist zusammen mit Kohlendioxid Baustein für Polymere, die die Chemieindustrie dringend benötigt. So können beispielsweise Produkte für den Kunststoffsektor hergestellt werden.

- Grüner Wasserstoff lässt sich in Strom umwandeln, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen.

Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. In der Regel wird bei der Herstellung Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und CO2 gespalten. Das CO2 wird anschließend ungenutzt in die Atmosphäre abgegeben und verstärkt so den globalen Treibhauseffekt: Bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff entstehen rund 10 Tonnen CO2.

Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, dessen CO2 bei der Entstehung jedoch abgeschieden und gespeichert wird (Englisch: Carbon Capture and Storage, CCS). Das bei der Wasserstoffproduktion erzeugte CO2 gelangt so nicht in die Atmosphäre und die Wasserstoffproduktion kann bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden.

Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei für die Elektrolyse ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt. Unabhängig von der gewählten Elektrolysetechnologie erfolgt die Produktion von Wasserstoff CO2-frei, da der eingesetzte Strom zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammt und damit CO2-frei ist.

Türkiser Wasserstoff ist Wasserstoff, der über die thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse) hergestellt wurde. Anstelle von CO2 entsteht dabei fester Kohlenstoff. Voraussetzungen für die CO2-Neutralität des Verfahrens sind die Wärmeversorgung des Hochtemperaturreaktors aus erneuerbaren Energiequellen, sowie die dauerhafte Bindung des Kohlenstoffs.

Wie die Kopernikus-Projekte zum Thema Wasserstoff forschen

Um Grünen Wasserstoff marktfähig zu machen und seine industrielle Produktion, Transportfähigkeit sowie Nutzbarkeit zu ermöglichen, hat die Bundesregierung die Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Damit wird die Wasserstoff-Forschung massiv gestärkt.

Schon seit 2016 forschen auch die Kopernikus-Projekte zum Thema Wasserstoff. Insbesondere das Kopernikus-Projekt P2X befasst sich mit der Wasserstoff-Erzeugung, -Transportierbarkeit und -Nutzung. In seiner zweiten Förderphase (2019-2021) forscht das Projekt-Team zu folgenden Fragen:

- Wie kann mit Hilfe von erneuerbarer Energie möglichst effizient Grüner Wasserstoff gewonnen werden?

- Wie kann Grüner Wasserstoff möglichst effizient gespeichert und transportiert werden?

- Wie kann Grüner Wasserstoff als Rohstoff für die Chemie- und Kosmetik-Industrie dienen?

- Wie lässt sich Grüner Wasserstoff nutzen, um Brennöfen der Industrie zu betreiben?

- Wie könnten kosteneffiziente Wasserstofftankstellen aussehen?

- Wie kann Grüner Wasserstoff für die Produktion klimafreundlicher Kraftstoffe für Autos und Flugzeuge eingesetzt werden?

Auch beim mittlerweile erfolgreich abgeschlossenen Partner-Projekt Rheticus stand Wasserstoff im Fokus. Rheticus ist aus P2X entstanden und hat untersucht, wie man CO2 als Rohstoff nutzen kann – statt ihn klimaschädlich in die Atmosphäre entweichen zu lassen.

Das Kopernikus-Projekt ENSURE untersucht zudem, wie Wasserstoff in die Energieversorgung der Zukunft integriert wird.

Das Kopernikus-Projekt SynErgie analysiert, welche Rolle Wasserstoff bei flexiblen Industrieprozessen spielt.

Weitere Forschungsprojekte zum Thema Wasserstoff

Neben den Kopernikus-Projekten fördert das Bundesforschungsministerium zahlreiche weitere Forschungsprojekte mit Bezug zum Thema Wasserstoff. Die wichtigsten von ihnen sind die Wasserstoff-Leitprojekte: Bis 2025 sollen sie den Weg ebnen, damit Deutschland in die Wasserstoffwirtschaft einsteigen kann. So wollen die Leitprojekte Wasser-Elektrolyseure in die Serienfertigung bringen, Wasserstoff direkt auf dem Meer herstellen und Wasserstoff-Transporttechnologien umfangreich erforschen und weiterentwickeln.

Ein weiteres groß angelegtes Projekt im Kontext Wasserstoff ist das ebenfalls BMFTR-geförderte HC-H2. Es legt den Augenmerk zwar auf das Entstehen einer Wasserstoff-Wirtschaft im Rheinischen Revier. Doch die Erkenntnisse und Ergebnisse aus den Demonstrationsprojekten sind nicht regional begrenzt, werden eine Übertragbarkeit auf ganz Deutschland und darüber hinaus entwickeln und daher eine internationale Strahlkraft haben.

Zudem sollen mehrere Dutzend Projekte der Wasserstoff-Grundlagenforschung den Wasserstoff-Technologien von morgen und übermorgen beim Sprung raus auf dem Labor rein in die Wirtschaftlichkeit helfen. Dabei suchen sie Antworten auf grundlegende Fragen der Wasserstoffwirtschaft und legen so die wissenschaftliche Basis für neue Produkte und Anwendungen in fünf Themenbereichen.

Weil dabei bereits heute klar ist, dass Deutschland seinen Wasserstoff-Bedarf nicht alleine wird decken können, bereitet die Bundesregierung derzeit strategische Energie-Partnerschaften unter anderem mit den Staaten des westlichen und südlichen Afrikas sowie mit Australien vor.