SynErgie

Erzeugungstiefs überbrücken: Industrieprozesse flexibler gestalten

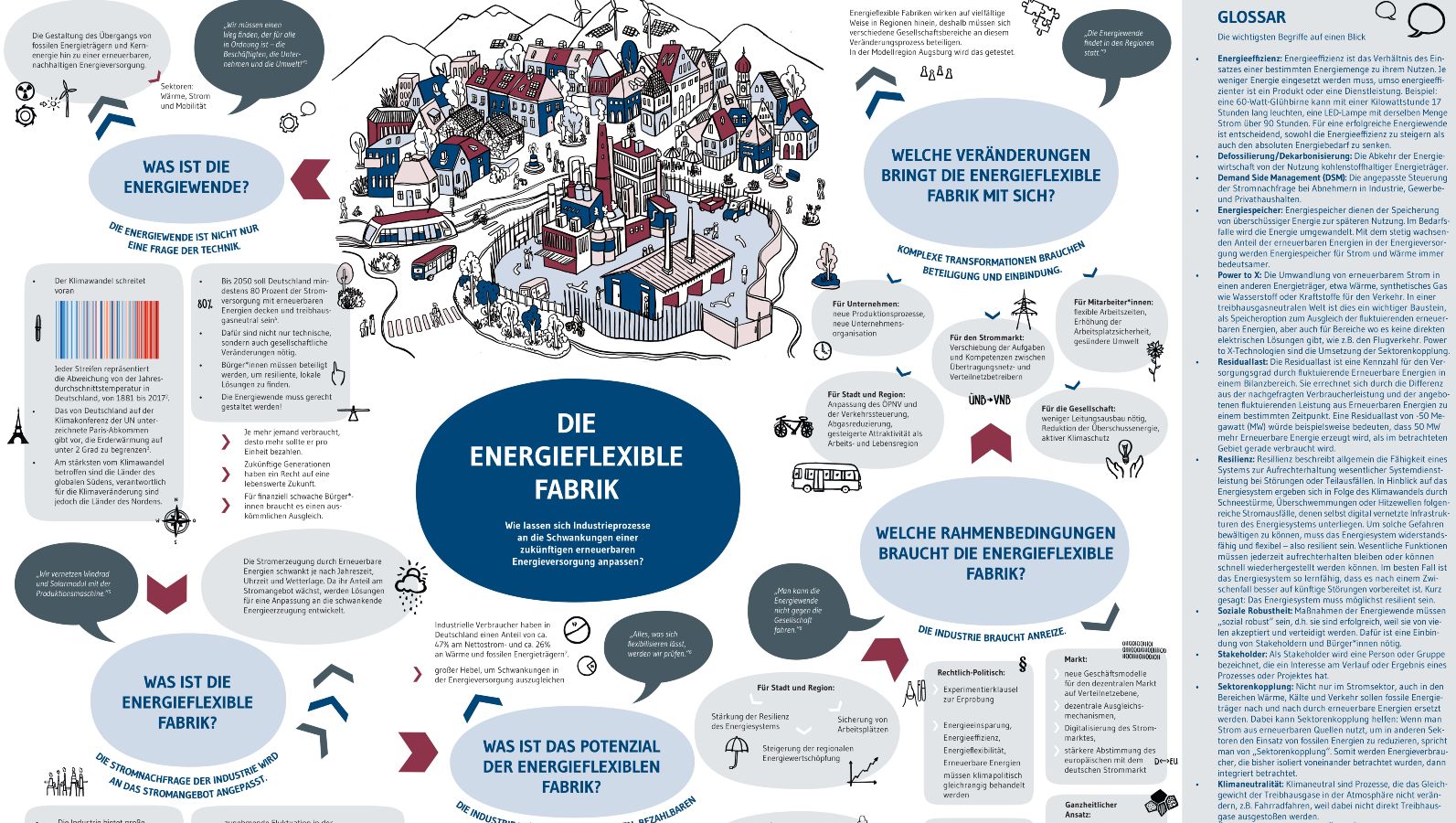

Schwankende Verfügbarkeit gehört zu den größten Nachteilen Erneuerbarer Energiequellen. Das Kopernikus-Projekt SynErgie untersucht, wie die Industrie helfen kann, diese sogenannte Volatilität auszugleichen. Das kann gelingen, indem Großverbraucher ihre Prozesse je nach Stromverfügbarkeit kurzzeitig hoch- oder runterfahren – ohne, dass die Qualität der Produkte darunter leidet.

Allein die Industrie verbraucht in Deutschland 44 Prozent des Stroms und gut ein Drittel der Energie für Wärmezwecke. Damit hat die Industrie enormes Potenzial, Schwankungen durch Erneuerbare Energien im Stromnetz auszugleichen. Wenn Wind und Sonne zu wenig Energie liefern, kann die Industrie ihre Strom- und Wärme-Nachfrage anpassen und so lange den Verbrauch reduzieren, bis wieder mehr Strom zur Verfügung steht. Auch das Gegenteil ist möglich: Wird für kurze Zeit mehr Strom erzeugt als tatsächlich benötigt wird, können Unternehmen ihren Verbrauch bewusst erhöhen, um Schwankungen auszugleichen. Wissenschaftler nennen diese Anpassung „Demand Side Management“, zu Deutsch „Anpassung der Strom-Nachfrage“. Für eine gelingende Energiewende ist das Demand Side Management deshalb so zentral, weil im Stromnetz zu jeder Zeit die Nachfrage genauso hoch sein muss wie das Angebot – sonst bricht das Stromnetz zusammen.

Lösungen für besonders energieintensive Branchen

Das Kopernikus-Projekt SynErgie erforscht, wie die Industrie diese Anpassungen leisten kann. Der Grundstein dafür wurde in den ersten beiden Förderphasen gelegt. In der finalen dritten Phase stehen Umsetzung und Demonstration im Fokus. Gleichzeitig wollen die Projektpartner neue, besonders starke Energieflexibilitätspotenziale erschließen. Zu den Zielen der dritten Projektphase gehört, bis zu 20 Gigawatt (GW) an industriellem Flexibilisierungspotenzial in Deutschland abzudecken. Dies verringert zugleich den Bedarf an anderweitigen Flexibilitätsoptionen, etwa durch kostenintensive Batteriespeicher.

Aus den ersten zwei Phasen blickt SynErgie bereits auf einige Erfolge zurück, darunter folgende:

SynErgie konnte ermitteln, wie viel Energie die deutsche Industrie bei Netzschwankungen entweder mehr oder weniger verbrauchen könnte. Wenn im Netz mehr Strom zur Verfügung steht, als eigentlich gebraucht wird, könnte die deutsche Industrie ihre Nachfrage um bis zu 9 Gigawatt (GW) für 15 Minuten erhöhen. Steht weniger Strom zur Verfügung, als gerade gebraucht wird, könnte die Industrie ihre Nachfrage für 15 Minuten um 10,7 GW senken.

Insgesamt entspricht das Flexibilitätspotenzial der Leistung von rund 5.620 On-Shore-Windrädern.

Die flexible Anpassung der Industrie an Schwankungen des Stromnetzes wird vor allem bei jenen Unternehmen bereits angewandt, die besonders große Mengen Strom verbrauchen. Deutschlands größter privatwirtschaftlicher Stromverbraucher ist der Essener Aluminiumhersteller TRIMET. Auf TRIMET entfallen jährlich 1,6 Prozent des gesamten deutschen Strombedarfs. Bis zum Start von SynErgie war TRIMET auf die konstante Nutzung von Strom angewiesen: Jede Schwankung hätte die Aluminiumöfen vor Ort beschädigen können. Durch den starken elektrischen Strom entsteht in den riesigen Elektrolyseuren ein Magnetfeld. Schwankt der Strom, schwankt dieses Magnetfeld, und der ganze Ofen gerät aus dem Gleichgewicht. SynErgie hat zusammen mit TRIMET nun einen Weg gefunden, das Magnetfeld auch bei schwankendem Strom konstant zu halten. Dadurch kann das Essener Unternehmen seinen Stromverbrauch für bis zu zwei Tage um 22,5 Megawatt erhöhen oder senken. Das entspricht der Leistung von etwa 25.000 Drei-Personen-Haushalten.

Ähnlich viel Strom wie TRIMET verbrauchen die Luftzerlegungsanlagen des Gaskonzerns Linde. Luftzerlegung bedeutet, Luft in ihre Bestandteile zu teilen, um seltene Gase zu gewinnen. Bisher war das nur mit konstant hohem Strom möglich. In SynErgie ist eine Anlage zur flexiblen Luftzerlegung entstanden. Diese ist in Dänemark erfolgreich in Betrieb gegangen.

Gemeinsam mit seinem Partner UPM AG hat SynErgie an der Flexibilisierung der energieintensiven Papierherstellung geforscht. Durch technologische und organisatorische Innovationen ließ sich auch hier das Flexibilitätspotenzial deutlich steigern.

In der Modellregion Augsburg testen die Partner seit langer Zeit ihre Ansätze in der Praxis. Damit wollen sie Unternehmen Anreize bieten, so umzubauen, dass sie gezielt mehr oder weniger Strom verbrauchen können. Hier hat das Projekt gezeigt, dass die entwickelten Technologien auch in der Breite effizient funktionieren. In der Modellregion erarbeiteten Energieversorger, Netzbetreiber, Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen, Bürgerinitiativen und die regionale Politik vor Ort gemeinschaftlich Ansätze, wie ein lokaler Ausgleich von Stromschwankungen aussehen kann. So konnte der Flexibilitätshandel über eine Energie-Synchronisations-Plattform erfolgreich demonstriert werden. Weitere Infos dazu gibt es auf dieser Unterseite.

Diese SynErgie-Partner sind Teil der energieflexiblen Region Augsburg

Phase 3: Internationale Perspektive und zusätzliche Industriepartner

Weltweit ist die Flexibilisierung sowohl für starke Wirtschaftsstandorte (beispielsweise USA, Australien) als auch für Entwicklungs- und Schwellenländer relevant. Für die in SynErgie entwickelten Technologien und Lösungen ergibt sich somit ein attraktives Exportpotenzial. Der deutschen Industrie kommt als Ausrüster weltweiter Fabriken eine besondere Rolle zu. Denn die Flexibilität lässt sich nicht nur in den eigenen Fabriken nutzen, sondern setzt sich über Branchen- und Ländergrenzen hinweg. In Phase drei setzt sich das Konsortium zu 75 Prozent aus Industriepartnern zusammen – dies zeigt die wirtschaftliche Bedeutung von SynErgie für Unternehmen.

Modellregion Augsburg als Schwerpunkt für Demonstrationsvorhaben

Die Kooperation mit regionalen Stromnetzbetreibern, Stromlieferanten und der Zivilgesellschaft ermöglicht eine fundierte, systemische Analyse der Ergebnisse. Die Modellregion (mehr dazu auch hier) wird weiter gestärkt. Allein in Augsburg und Umgebung sind 17 Umsetzungsprojekte geplant. Eine Besonderheit ist die Betrachtung von Industriequartieren. In diesen untersucht, implementiert und demonstriert SynErgie die Energieflexibilisierung eines Unternehmensverbunds innerhalb eines geografisch abgegrenzten Bereichs integriert.

- „Energieflexibilität im Stadtbach-Industriequartier – Testbed und Demonstrator Markt- und Stromsystem“. Praxispartner: UPM, MAN, Stadtwerke Augsburg.

- „Nachhaltiges Flexquartier für das unternehmensübergreifende Energieflexibilitätsmanagement im Industriequartier Ungershausen“. Praxispartner: Alois Müller, CB-Tec, DPD.

Übersicht aller aktuellen SynErgie-Partner

Hier sitzen die SynErgie-Partner

Rechtliche und regulatorische Hindernisse ausräumen

Die Ergebnisse von SynErgie sind äußerst vielversprechend. Die Flexibilisierung der Industrie birgt gewaltige Potenziale, um das deutsche Stromnetz zu stabilisieren. Die Gesetzgebung in ihrer heutigen Form „bestraft“ Maßnahmen der Flexibilisierung allerdings eher als dass sie dafür Anreize schafft. So sind beispielsweise Netzentgelte und die EEG-Umlage an konstanten Stromverbrauch gekoppelt. Aus diesem Grund hat SynErgie ein ausführliches Positionspapier zum heutigen Stand erstellt. Zusätzlich haben die Forschenden und Partner in einer Zusammenfassung ausgearbeitet, welche Regularien dringend Anpassungen bedürfen, um das Potenzial der Industrie auch nutzen zu können. Wie sich das Strom-Markt-Design langfristig verändern müsste, um Netzrestriktionen und Flexibilitätspotenziale – insbesondere auf der Nachfrageseite – zu berücksichtigen, zeigt ein SynErgie-Whitepaper.

Alle SynErgie- sowie die weiteren Kopernikus-Publikationen sind gesammelt und durchsuchbar in dieser Liste zu finden. Nachfolgend zudem eine Auswahl an wichtigen Infos aus dem Projekt.