16.05.2025 P2X

Perfektes Zuhause für PtX-Anlagen: So finden Forschende es

Wo ist der optimale Standort für eine Power-to-X-Anlage? Diese Frage beschäftigt nicht nur Fachleute. Denn die Standortwahl ist komplex – und entscheidend für den Erfolg, der auf die Energiewende einzahlt. Forschende im Kopernikus-Projekt P2X entwickeln eine Blaupause, mit der sich weltweit geeignete Orte identifizieren lassen – von „nebenan“ über Südafrika bis Chile.

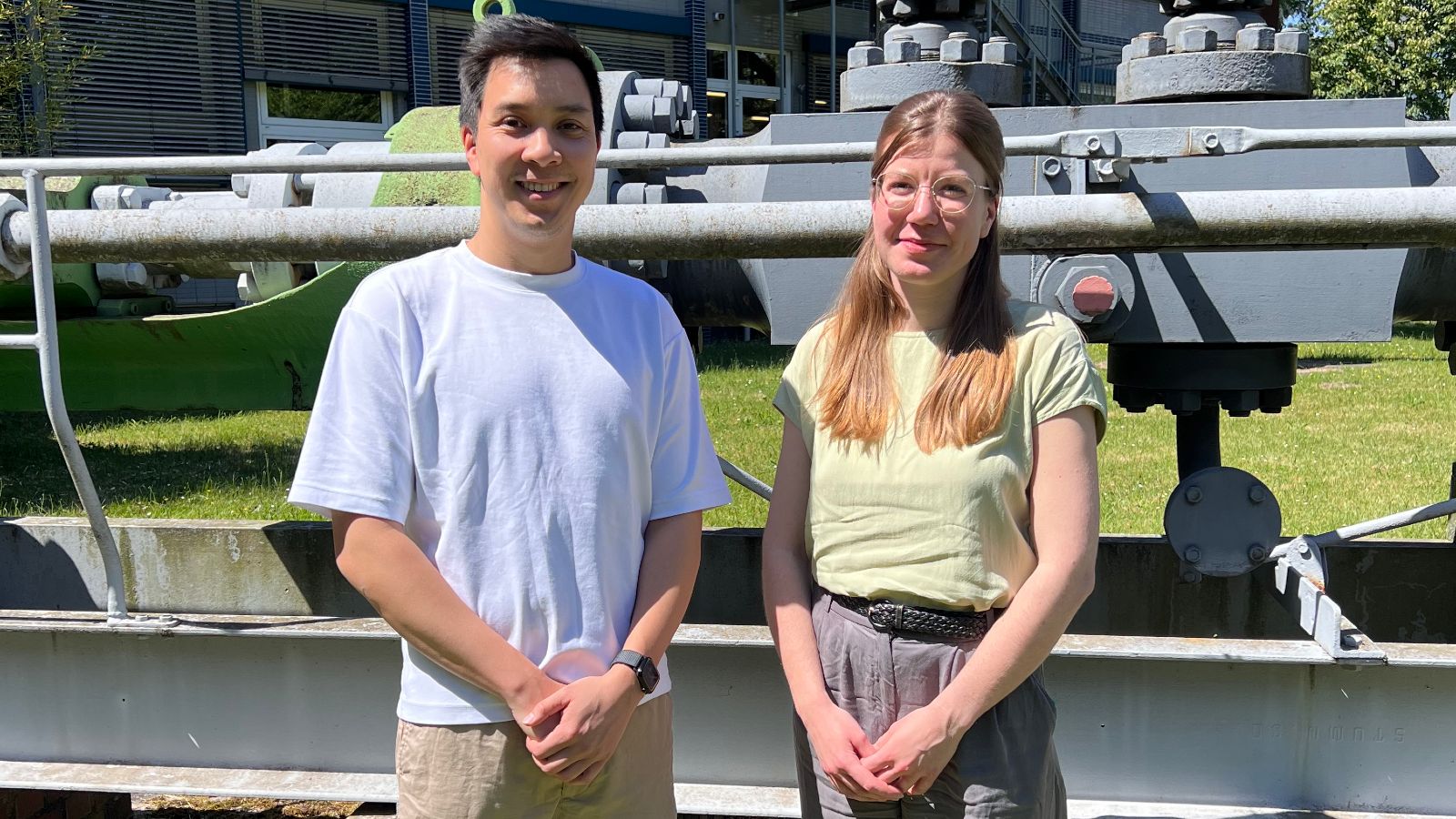

Manche Menschen wissen sofort, wo sie wohnen wollen – andere wägen Vor- und Nachteile sorgfältig ab. Sind Ruhe und mehr Platz wichtiger - oder eine zentrale Lage und bessere Anbindung? Welche persönlichen Bedürfnisse stehen im Vordergrund? Diese Überlegungen lassen sich als „Standortanalyse“ bezeichnen. Das P2X-Forschungsteam im gleichnamigen Teilprojekt beantwortet diese Fragen für Power-to-X-Anlagen. Wie bei der Wohnortwahl zählen dabei neben Klima und vorhandener oder fehlender Infrastruktur und Anbindung auch soziale und politische Aspekte. Was dabei zu beachten ist, erklären stellvertretend fürs Team Dinh Du Tran und Eva Kolle-Görgen.

Auch soziale und wirtschaftliche Aspekte spielen eine Rolle

Innerhalb von Lebensgemeinschaften kann die Wahl eines Wohnortes zu intensiven Diskussionen führen, insbesondere wenn Kaufentscheidungen anstehen. Manche Rahmenbedingungen liegen klar auf der Hand, wie die Nähe zum Arbeitsplatz. Für die meisten Aspekte braucht es aber ein bedachtes Abwägen. So schauen sich die Forschenden unterschiedliche mögliche Orte für ein „Zuhause“ von neuen Power-to-X-Anlagen an. Beginnend mit der zentralen Frage: Welche Orte – im Inland und weltweit – kommen überhaupt in Frage und sollen näher betrachtet werden? „Es geht darum, technische Möglichkeiten mit realen Bedingungen zu vereinen – und dabei auch soziale und wirtschaftliche Aspekte im Auge zu behalten“, fasst Dinh Du Tran zusammen, der im Kopernikus-Projekt P2X das Teilprojekt der Standortanalyse und -Bewertung leitet.

Aufbruchstimmung im besten Sinne ist spürbar, wenn das Team Einblick in sein Tun gewährt: Hier arbeiten Menschen nicht nur mit Daten und Modellen, sondern mit Überzeugung und einem klaren Ziel. Auch hier kommt es zu lebendigen Debatten. Zwischen Skizzen und Zahlenreihen kristallisieren sich Ideen heraus, die sich um folgende Kernfragen herum entfalten: Wo lässt sich erneuerbare Energie am besten nutzen, um Wasserstoff und seine Folgeprodukte günstig zu erzeugen? Wo kann vielleicht schon vorhandene Infrastruktur weitergenutzt werden? Wo passen die gesellschaftlichen Werte vor Ort?

Von der Vision zum Standort: Der Forschungsweg

Das Finden der Antworten bei P2X begann vor einigen Jahren mit der grundlegenden Frage: Was lässt sich mit erneuerbarem Strom herstellen? Nach einem Blick auf eine breite Palette von Produkten – von synthetischen Treibstoffen bis zu chemischen Grundstoffen – konzentriert sich die Forschung im Projekt jetzt auf präzisere Anwendungen: In der dritten Phase steht bei P2X vor allem synthetisches Kerosin im Fokus. Dieses gilt als Hoffnungsträger für den Verkehrssektor, insbesondere für die Luftfahrt.

Doch wo genau lassen sich dieses und weitere Power-to-X-Produkte günstig und verlässlich herstellen? Welche Vorteile bieten die verschiedenen Umgebungen? „Das lässt sich ohne differenzierte Standortanalyse, die technische, wirtschaftliche und ökologische Aspekte berücksichtigt, nicht beantworten“, sagt Eva Kolle-Görgen.

Greenfield oder Brownfield: Eine zentrale Weichenstellung

Ein Schlüsselkonzept in der Standortbewertung ist die Entscheidung zwischen Greenfield- und Brownfield-Ansätzen. Diese Konzepte sind vergleichbar mit dem Wohnen in einer abgelegenen idyllischen ländlichen Umgebung (Greenfield) und einer sehr zentralen Lage in einer Großstadt (Brownfield). Für Power-to-X Anlagen bedeutet das konkret:

- Greenfield: Anlagen werden „auf der grünen Wiese“ neu gebaut. Das bietet maximale Gestaltungsfreiheit besonders hinsichtlich der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien und Platzanforderungen, erfordert jedoch den kompletten Aufbau von Infrastruktur – von Stromerzeugung und -leitungen bis zu CO₂-Pipelines. In der Regel kommen weite Transportwege zu den Anwendungen hinzu.

- Brownfield: Eine Anlage wird in bereits bestehende Infrastrukturen gebaut. Dies spart Ressourcen, oftmals auch Kosten und bietet oft Vorteile, da viele Komponenten schon vorhanden sind und weitergenutzt werden. Allerdings muss geprüft werden, ob sich die Anlage in einen hochentwickelten Standort für die chemische Industrie eingliedern lässt und ob es sich wirtschaftlich hinsichtlich der Energieversorgung lohnt.

„Brownfield-Standorte wie der Industriepark Höchst in Frankfurt bieten enorme Vorteile“, betont Dinh Du Tran. „Es müssen nicht alle Ausgangsstoffe hergestellt, sondern können beispielsweise über bestehende Pipelines zugeführt werden. So lassen sich Technologien in einer optimalen Testumgebung erproben.“ Diese Standorte sind aber auch weit jenseits von Deutschland zu finden, etwa in Südafrika. Dank bestehender Energiepartnerschaften und einer Wasserstoffstrategie bietet das Land aus P2X-Sicht gute Voraussetzungen für Brownfield-Lösungen. Erste Anlagen zur Produktion synthetischer Kraftstoffe existieren bereits.

Dem gegenüber stehen Greenfield-Standorte wie Chile. Dort starten die Projekte bei null, das heißt die Infrastruktur und Transportwege müssen gleich mit geplant und aufgebaut werden. Jedoch bieten Greenfield-Projekte oftmals idealere klimatische Bedingungen für erneuerbare Energien, besonders hinsichtlich Wind- und Sonnenenergie.

Egal ob Brownfield oder Greenfield – Nachhaltigkeitsfragen können zur Hürde werden, weil nicht jedes Land mit vergleichbaren Nachhaltigkeitskriterien ans Werk geht. Im Teilprojekt Standortanalyse und -bewertung denken die Forschenden diese sowie soziale Aspekte von Anfang an mit.

Standortanalyse als Blaupause für die Zukunft

Im internationalen Kontext kommen Aspekte dazu, die über die reine Green- oder Brownfield-Entscheidung deutlich hinausgehen. Zu den Fragen, die die Forschenden in ihren Diskussionen mitführen, gehören die folgenden:

- Wie hoch ist das Potenzial an erneuerbaren Energien vor Ort?

- Hat das Land eine Energiepartnerschaft mit Deutschland?

- Hat das Land eine eigene Wasserstoffstrategie oder eine ähnliche Strategie?

- Hat das Land bereits Projektpartnerschaften mit laufenden Forschungsprojekten?

- Wie ist es um mögliche Transportwege bestellt, insbesondere um Flug- und Schiffsverkehr: Länder mit vielen Küstenkilometern, großen Häfen und/oder großen Flughäfen bieten diesbezüglich Vorteile.

Die Erkenntnis liegt nah: Die Wahl der Standorte ist komplex. Sie erfordert weit mehr als „nur“ technisches Know-how.

„Letztlich geht es uns jetzt darum, die in den Roadmaps der vorherigen Projektphasen skizzierten Ideen und Konzepte in der Standortanalyse auch zum Ziel zu bringen“, fasst Dinh Du Tran zusammen. Seine Kollegin ergänzt: „Die in dem Projekt entwickelten Blaupausen zeigen, wie Standorte für Power-to-X weltweit bewertet werden können – wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Das erleichtert kommenden Projekten und Investoren die Standortentscheidung.“ Und das wiederum kann helfen, die Energiewende zu beschleunigen. Die Standortanalyse ist aber zunächst ein Richtungsweiser. Den Weg beschreiten müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hiernach gemeinsam.

Zur Person

Dinh Du Tran

Dinh Du Tran hat in Frankfurt in physikalischer Chemie promoviert und ist Senior Advisor für E-Fuels und E-Chemicals bei der DECHEMA e.V. im Fachbereich „Energie und Klima”. Zu seinen Aufgabenbereich gehören unter anderem die Erhebung von PtX-Potenzialen hinsichtlich ökologischer, wirtschaftlicher, politischer und sozialer Aspekte sowie die Koordination des Teilprojekts "Standortanalyse und -Bewertung" im Kopernikus-Projekt P2X.

Zur Person

Eva Kolle-Görgen

Eva Kolle-Görgen hat Chemie und Energiewissenschaften an der TU Darmstadt studiert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich „Energie und Klima“ bei der DECHEMA e.V. Neben Aufgaben in der Koordination des Teilprojekts „Standortanalyse und -Bewertung“ und in der Kommunikation im Kopernikus-Projekt P2X, arbeitet sie in einem nationalen Wasserstoffprojekt sowie in einem EU-Projekt zur Transformation der Europäischen Industrien.